发布日期:2025-05-05 来源: 网络 阅读量()

商业模式决定了行业“如何赚钱”,而核心竞争力决定企业在该商业模式下能够“赚多少钱”。因此在探究企业核心竞争力之前,首先需要进行行业商业模式的判断。

本报告采用定量方式来判断行业的商业模式。首先提炼出基本的商业模式特征,然后在判断具体行业有哪些基本商业模式的特征,进而将不同行业划分为不同的商业特征,将相同商业模式的行业放在一起,从而以行业维度的比较收敛为商业模式维度的比较。

基本的商业模式有四种,分别是营销驱动型、资产驱动型、研发驱动型和周转驱动型。这四类商业模式通过销售费用率、固定资产占比、研发费用率和总资产周转率进行一对一的表征。

行业并非只具有单一的基本模式,而是由多种模式的叠加。有些行业需要两种模式组合,竞争激烈领域还需三种模式叠加。为消除量纲差异,对四类指标进行归一化处理并映射至分位数区间。设定分位数超过60%为显著性阈值,将行业划分为单一商业模式(仅有一种指标超过阈值)、双重商业模式(两个指标超过阈值)、三重商业模式(三个指标超过阈值)。

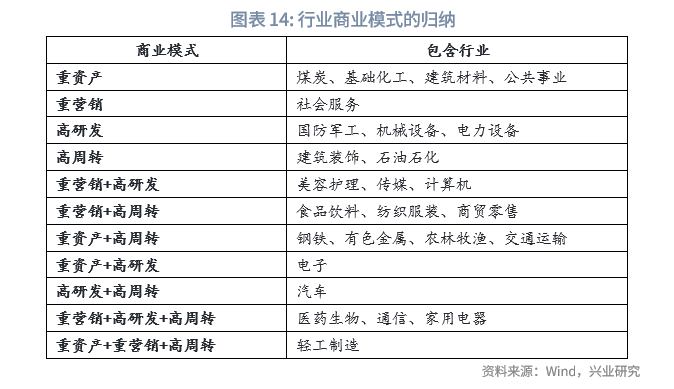

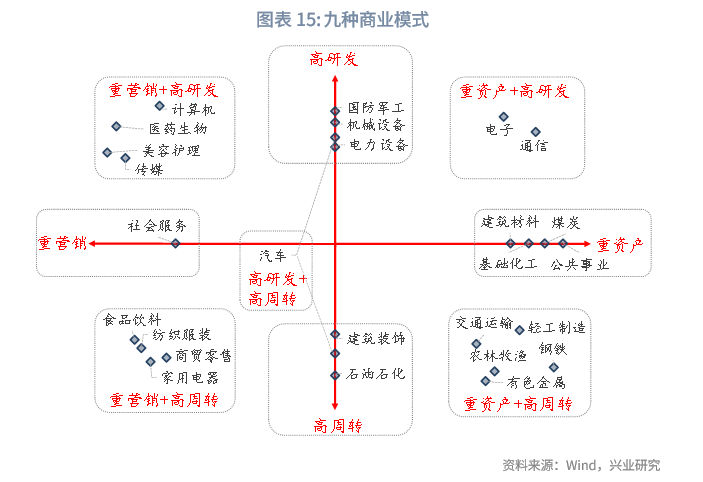

单一商业模式的行业包括:重营销行业(社会服务)、重资产行业(煤炭、基础化工、建筑材料、公共事业)、高研发行业(国防军工、机械设备、电力设备)、高周转行业(建筑装饰、石油石化)。

双重商业模式的行业包括:重营销+高研发行业(美容护理、传媒、计算机)、重营销+高周转行业(食品饮料、纺织服装、商贸零售)、重资产+高周转行业(钢铁、有色金属、农林牧渔、交通运输)、重资产+高研发行业(电子)、高研发+高周转行业(汽车)。

根据以上分类,全行业的商业模式一共有九种,分别是:四类单一商业模式(重营销、重资产、高研发、高周转)和五类双重商业模式(重营销+高研发、重营销+高周转、重资产+高周转、重资产+高研发、高研发+高周转)。四种单一商业模式均有出现,而双重商业模式理论上有六类,以当前设定的百分位阈值来看,现实中出现了五种,尚未发现哪个行业是重资产+重营销的双重商业模式。

商业模式是企业创造价值和实现盈利的方式。商业模式这一概念最早出现于1957年,1999年以后成为一个独立研究领域(原磊,2007)。根据Magretta(2002)的经典定义,商业模式是“关于企业如何运作的解释”,需要回答三个基本问题:客户定位(客户是谁?)、价值创造方式(如何赚钱?)以及盈利路径(如何以合理的成本来实现?)。

将不同行业归纳为若干商业模式,可以揭示同一商业模式下各行业的核心竞争力,从而更好地筛选优质企业。商业模式决定了企业“如何赚钱”,而核心竞争力决定了在该商业模式下能够“赚多少钱”。商业模式不同,核心竞争力不同,优质企业的“长相”也不同。技术驱动型企业(如半导体、生物医药等行业)的价值依赖于持续的技术突破与产品迭代,在此模式下,企业的研发投入(研发费用占比)、研发效率(研发投入对营业收入的贡献)是企业的核心竞争力。渠道驱动型企业(如快消品、零售等行业)则呈现出不同的商业模式,这类企业的核心竞争力体现在效率和成本,因此库存周转率和规模优势是企业的核心竞争力。因此,在探究不同行业的核心竞争力之前,首先需要进行商业模式的判断。

商业模式在不同领域有不同的分类和解读。第一种解读是将商业模式分为经济学和管理学等不同学科。经济学认为商业模式是“赚钱框架”或“利润公式”,而管理学认为商业模式是描述创造并捕捉客户价值的逻辑。早期对商业模式的研究从经济学视角开始,例如Rappa(2001)认为商业模式是做生意的方法。后续过程中,管理学从多个维度丰富了商业模式理论,包括亚历山大·奥斯特瓦德和伊夫·皮尼厄(2016)的九要素商业画布模型、三谷宏治(2016)的四要素模型、魏炜和朱武祥(2024)的六要素模型等等。另一种解读是将商业模式分为战略视角、组织视角、交易视角和财务视角等不同视角,其中战略视角强调战略与执行,组织视角强调系统和整合,交易视角关注利益相关方互动,财务视角聚焦财务特征。本报告分析目的是通过定量识别商业模式,进而寻找不同商业模式的核心竞争力,从而更好地筛选优质企业和核心资产,因此更偏向经济学和财务视角。

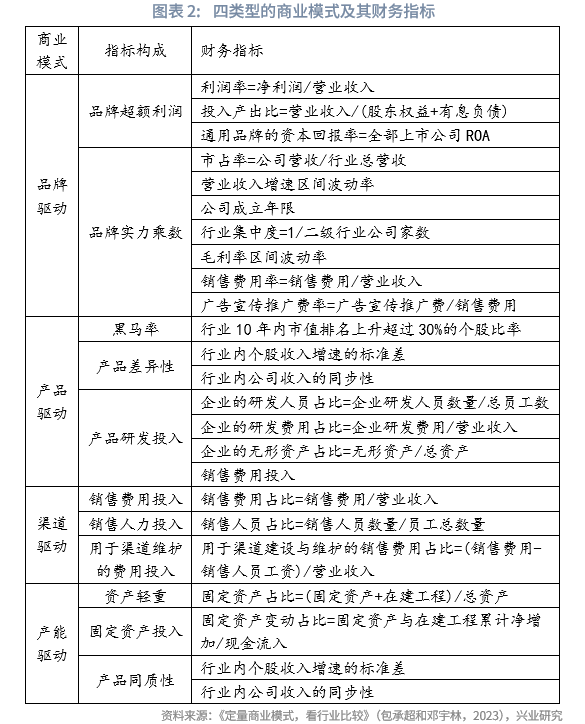

关于财务视角的商业模式研究,李端生和王东升(2016)提出了“438”研究框架,基于四个基本问题(Who、Why、How、What),将商业模式按三个维度分为八种模式。从盈利驱动维度可分为数量驱动VS价格驱动、收益驱动VS价格驱动,从资源配置维度可分为轻资产VS重资产、高杠杆VS低杠杆、财务资源VS非财务资源,从价值创造维度可以分为成长驱动、回报驱动、成长和回报双驱动。该研究构建了一种财务视角量化商业模式的框架,但不同模式的数据之间存在重合交叠,且没有通过实际财务数据对商业模式进行验证。包承超和邓宇林(2023)讨论了商业模式分类、好的商业模式的特征以及不同商业模式的投资策略,并将商业模式分为四类,分别是产能驱动型、渠道驱动型、产品驱动型和品牌驱动型。该研究构建了定量化的研究框架,并且提出“从行业比较升级为商业模式比较”这一重要观点,但是指标构建过程中存在较多假设条件,比如通过公司营收除以行业总营收来计算品牌市占率,需依赖行业边界界定、业务口径界定等诸多假设。

本文在采用财务数据将行业定量划分为不同商业模式时,遵循“以终为始”“简约不简单”和“图表可视化”的原则。首先,提前筛选可以量化的维度,对于无法建立统一量化标准的维度(如主观性强的价值主张)则予以排除。其次,确保分析框架“简约不简单”,如果框架不够简约,则难以被读者理解和掌握,如果框架过于简单,则难以反映全部的核心问题。再次,尽量做到图表可视化,使得最终结果能够在一张图上说明。

基于建模原则,梳理出了四种基本的商业模式,分别是营销驱动型、资产驱动型、研发驱动型和周转驱动型。这四类商业模式通过销售费用率、固定资产占比、研发费用率和总资产周转率进行定量表征。财务数据基于A股上市公司2023年年报数据,行业颗粒度为申万一级行业。

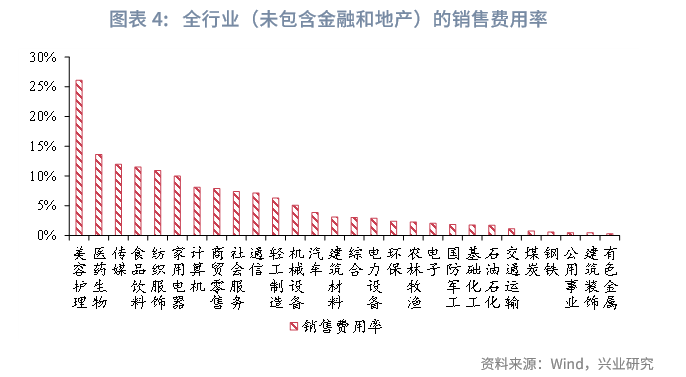

通过销售费用率来界定行业属于重营销模式还是轻营销模式,并且分析不同模式下的行业特征和竞争逻辑。

重营销的行业包括有三类:一是面向C端且依赖品牌塑造的行业。这类行业需要持续广告投放和明星代言,才能塑造品牌形象,形成消费者认知,典型的行业包括美容护理(销售费用率26.1%[1])和食品饮料(11.5%)。二是存在触达壁垒,需要借助第三方才能获客的行业。例如医药生物(13.6%)需要借助学术会议、医生培训等专业化营销触达医疗机构,传媒(12.0%)依赖内容推广和流量获取才能获取用户。虽然医药和传媒一个面向医生、一个面向大众,是两个完全不同的行业,但是两者都需要借助专业化第三方渠道触达目标客户。三是需要对渠道进行大量投入的行业。例如家用电器(10.0%)、纺织服饰(10.9%)和商贸零售(7.9%),不仅需要支出线上、线下渠道建设费用,还需要负担仓储、物流和售后服务成本。

轻营销的行业包括有三类:一是自然垄断属性的行业。例如国防军工(1.8%)、交通运输(1.1%)、公用事业(0.5%)等行业,这类行业属于政府采购或特许经营模式,基本不需营销投入。二是面向B端并且标准化程度较高的行业。例如石油石化(1.7%)、煤炭(0.7%)、钢铁(0.6%)、建筑装饰(0.5%)等行业,产品标准化程度较高,广告宣传无法替代成本优势,同时,由于下游客户稳定,往往建立了长期合作关系,基本也不需要进行大规模营销投入。由于行业竞争主要是成本竞争,低营销费用也是这类企业确保利润的必要手段。三是有一定科技含量并且差异化程度较高的行业。这类行业包括机械设备(5.1%)、汽车(3.8%)、电力设备(2.9%)、电子(2.0%),相比上游的能源和材料行业,标准化程度较低,决定客户购买的因素不仅仅是成本,而是产品的差异化,当然企业需要一定的销售投入来宣传其差异性,但是这类行业对营销的依赖程度相比重营销行业仍然较低。

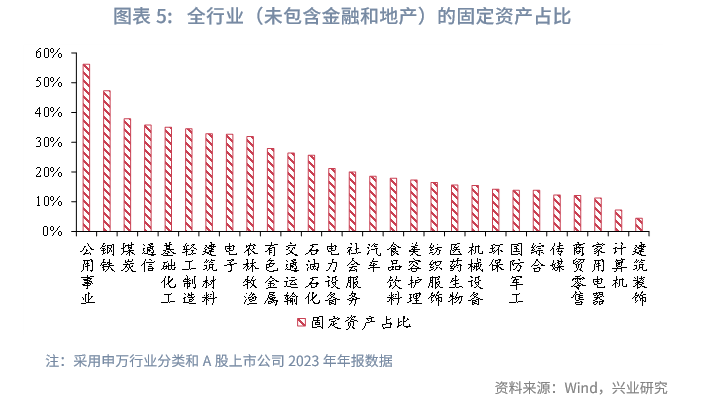

通过固定资产占比来界定行业属于重资产模式还是轻资产模式,并且分析不同模式下的行业特征和竞争逻辑。

重资产的行业包括公用事业(固定资产占比56.2%[2])、钢铁(47.3%)、煤炭(37.9%)、通信(35.8%)、基础化工(35.0%)、建筑材料(32.8%)等。这类行业需要大量厂房、设备等固定资产来开展业务。例如,钢铁企业需要建设钢铁厂,电力企业需要建设发电厂。重资产行业有几个特点:一是成本刚性大且经营杠杆高,一旦固定资产投放下去,未来几年成本端就基本固定,收入端的波动会通过经营杠杆被放大,导致利润的波动远超收入的波动。二是供给弹性小且上下游不同步,以新能源汽车为例,需求端受政策等外部因素影响能够发生突变,但是供给端建设需要时间,例如整车和锂电池的投产时间为1年—2年、锂电材料的投产时间为0.5年—1年、锂矿的投产时间为3年—5年。三是存在回报周期和投资周期的错配,上半场供给弹性小的环节会收获超额收益,而下半场供给弹性小的环节会有更长的出清时间。重资产行业的上述特征使得这类行业往往也是周期性行业,因此在摆布资产投放时需要准确把握行业景气度。

重资产行业大多属于前文提到的“面向B端并且标准化程度较高”的行业,因此其核心竞争力是成本优势。成本优势可以来源于流程、地利位置、规模经营或特有资产(帕特·多尔西,2019)。然而需要注意的是,规模大并非就有规模经济,而是应该关注有效产能的规模,而不是关注包括落后产能的总规模,实际产能利用率的高低也会有明显有影响。

轻资产的行业包括建筑装饰(4.4%)、计算机(7.2%)、家用电器(11.3%)、传媒(12.3%)等。轻资产行业虽然有厂房和设备等固定资产,但是更依靠品牌、技术等无形资产。其中,如果更加依赖品牌,那么需要投入大量营销活动,提升品牌溢价;如果更加依赖技术,那么需要投入大量研发投入,构建专利壁垒;如果更加依赖周转,那么需要注重供应链的效率。从商业模式来看,重资产和轻资产的区别在于将资金投向:是更多的投入于可以跨期摊销的资产,还是更多的投入当期计提的费用(费用其实是形成了无形资产)。重资产企业的实物资产和轻资产企业的无形资产都存在产能过剩和技术落后带来的贬值风险,只不过重资产行业在银行避免道德风险、操作风险方面提供了更多对称的信息。

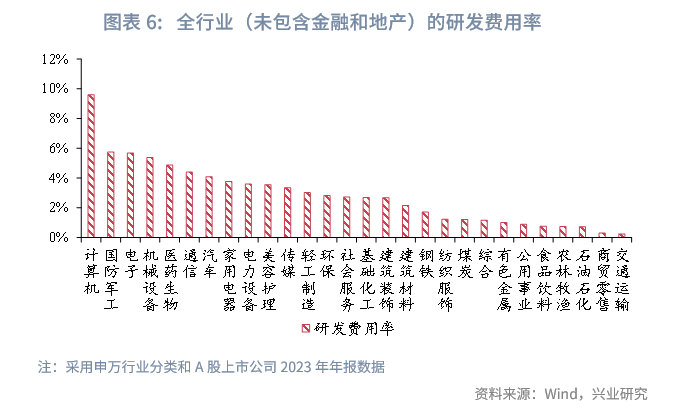

通过研发费用率来界定行业属于高研发模式还是低研发模式,并且分析不同模式下的行业特征和竞争逻辑。

高研发行业包括计算机(9.6%[3])、国防军工(5.7%)、电子(5.7%)、机械设备(5.4%)、医药生物(4.9%)等。高研发行业主要依赖持续技术来创造技术壁垒和垄断利润,品牌、渠道、成本等因素对其来说是次要地位。垄断利润是创新的动力源泉,熊彼特认为,企业通过创新获得的垄断地位能带来超额利润,这种利润既是对企业家冒险精神的奖励,也为后续研发提供资金保障。当然,熊彼特意义的垄断是动态的垄断,而不是巴菲特意义的护城河,企业通过创新获得短暂垄断地位后,很快会被模仿者或新技术颠覆,迫使企业必须持续投入研发以维持优势。因此,高研发费用率的企业通常具有较高的成长潜力,但也面临着研发失败和被赶超的风险。

低研发行业包括交通运输(0.2%)、商贸零售(0.3%)、石油石化(0.7%)、公共事业(0.9%)、有色金属(1.0%)、煤炭(1.2%)等。低研发行业可以分为两类。一类是行业更偏向服务属性,不太需要研发,例如交通运输、商贸零售、公共事业。另一类是行业技术成熟度较高,产品更新换代慢,企业竞争优势来自成本控制(如化工行业通过规模效应降低单位成本)或资源垄断(如石油石化依赖资源禀赋),而非研发投入。

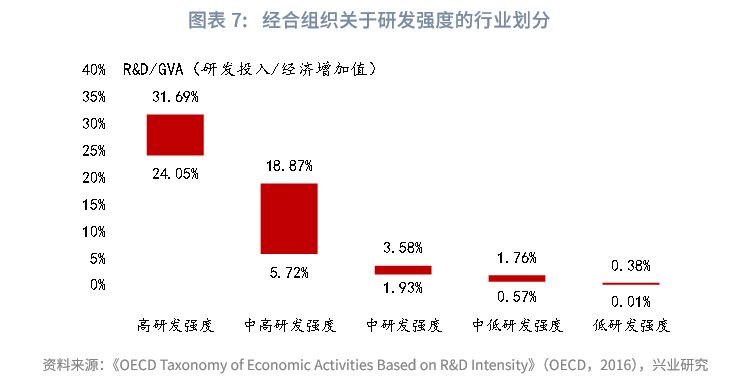

行业研发强度更加学术的划分是按照研发费用占增加值的比例,但是实操中研发费用率的应用更加广泛。经合组织(OECD)以研发投入与增加值(Gross Value Added)的比例作为核心指标,将行业划分为五个层级,分别是高研发强度、中高研发强度、中研发强度、中低研发强度、低研发强度。尽管研发支出与增加值的比例是初始分类依据,但研发投入占总产出(Gross Output)的比例,也就是通常所说的研发费用率,运用更加简便。OECD发现两者其实高度相关,相关系数0.975。在国资委编制的《企业绩效评价标准值2023》中,也同样采用了“研发经费投入合计/营业总收入”这一指标。因此本报告采用研发费用率作为划分行业研发强度的指标。

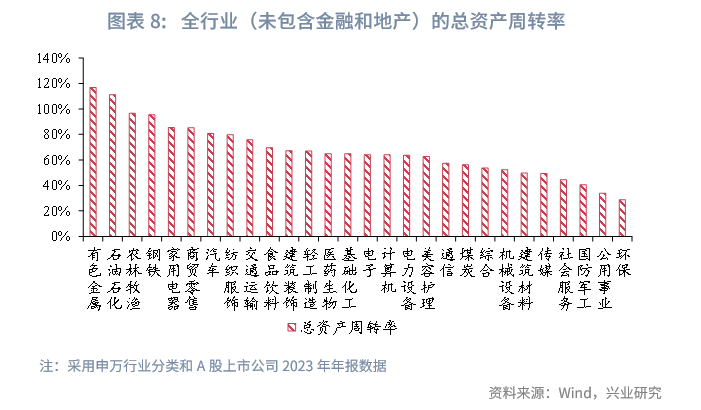

通过总资产周转率来界定行业属于高周转模式还是低周转模式,并且分析不同模式下的行业特征和竞争逻辑。

高周转行业包括有色金属(总资产周转率117%[4])、石油石化(111%)、钢铁(95%)、家用电器(85%)、汽车(81%)、纺织服装(80%)等。高周转行业又分为两类。一类是毛利率低、产品标准化的行业,这类行业必须依赖规模效应,导致固定资产占比较高,而只有高周转才能转摊薄固定成本实现盈利,例如上游的原材料行业。另一类是产品迭代较快的行业,如果周转率低,其存货存在产品过时的概率,跌价风险较高。这些行业包括家电、汽车、纺服等行业。例如服装行业受时尚潮流影响,滞销库存贬值率可达50%以上。

低周转行业包括环保(29%)、公共事业(34%)、国防军工(40%)、机械设备(52%)等。这些行业包括两类,一类是基础设施行业,一方面固定资产建设投入较高,另一方面收费受政府指导价限制,企业无法通过提价加速回报,天然较难实现高周转。另一类是产品技术水平较高,但是产品更新迭代较慢的行业,这类行业包括国防军工和机械设备。下业更看重设备可靠性,而不是交付速度。例如军工装备从研发到列装需5-10年,资产周转十分缓慢。

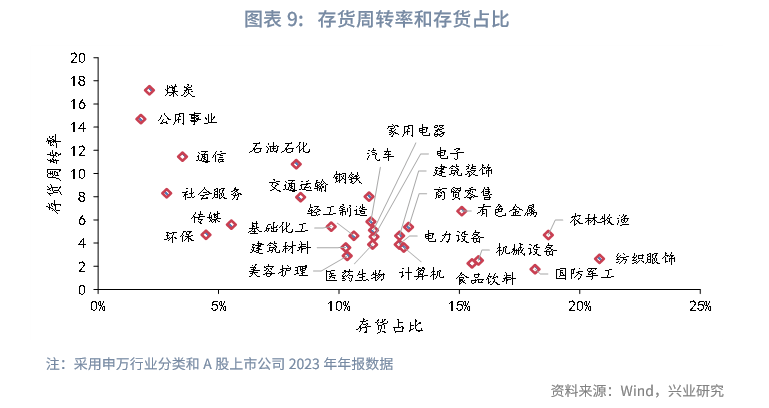

反映周转的指标还包括存货周转率,但是这个指标仅适合同一行业内的企业间比较,而不能进行行业间比较。例如公共事业的存货周转率是14.7倍,这不能说公共事业就是高周转行业,而是只是因为公共事业的存货非常低。又比如纺织服装通常认为是高周转行业,但是存货周转率只有2.6倍,低于大多数行业,原因在于存货占比较高,并非商品周转很慢。

如果只看单一商业模式,看到很多“例外”的情况。比如,通常认为重资产行业往往伴随高周转率,但数据显示,固定资产占比26%的石油石化行业总资产周转率为111%,而固定资产占比升至35%的基础化工总资产周转率反而是65%(基础化工行业中油气资产占比较高,使得固定资产产值率较低,进而导致总资产周转率较低)。又比如,通常认为高技术企业依赖研发优势,营销需求较低;低技术产品则需大量营销。但数据表明,在相同研发费用率(均是4%)的行业中,家电行业营销费用达10%,而汽车行业的营销费用为4%。

原因在于,行业并非全部通过单一商业模式构成和界定,而是多种模式的叠加。有些行业需要两种模式组合,竞争激烈领域常需三种模式叠加,目前尚未发现需要四种基础模式组合的行业。为了横向比较不同行业商业模式的差异,将数据进行了归一化处理,不同规模的数据可映射到分位数,并以0—1的小数表示。需要注意的是,为了便于进行分析,暂时将行业放到分位数最高的商业模式下,但这并不代表该行业只有这个基础模式,只是作为归类开始的起点。例如医药生物的销售费用率的百分数是0.96,超过固定资产占比的百分数0.33、研发费用率的百分数0.85、总资产周转率的百分数0.6,因此将其放在重营销行业的类别。而最终结合分位数划分标准(小于等于0.4为低水平,0.4—0.6为中等水平,大于等于0.6为高水平),那么医药生物行业属于重营销+高研发+高周转的三模式叠加行业。最后会对各个行业的商业模式进行归纳。

采用定量方式,将行业划分为单一商业模式(仅有一种指标超过高水平阈值)、双重商业模式(两个指标超过高水平阈值)、三重商业模式(三个指标超过高水平阈值)。

单一基本商业模式的行业包括:重营销行业(社会服务)、重资产行业(煤炭、基础化工、建筑材料、公共事业)、高研发行业(国防军工、机械设备、电力设备)、高周转行业(建筑装饰、石油石化)。

双重基本商业模式叠加的行业包括:重营销+高研发(美容护理、传媒、计算机)、重营销+高周转(食品饮料、纺织服装、商贸零售)、重资产+高周转(钢铁、有色金属、农林牧渔、交通运输)、重资产+高研发(电子、汽车)。

三重基本商业模式叠加的行业包括:重营销+高研发+高周转(医药生物、通信、家用电器)、BB视讯官方入口重资产+重营销+高周转(轻工制造)。

如果忽略更为复杂的三重商业模式而收敛简化为便于简明分析理解的两重商业模式,那么全行业的商业模式一共有九种,分别是:四类单一商业模式(重营销、重资产、高研发、高周转)和五类双重商业模式(重营销+高研发、重营销+高周转、重资产+高周转、重资产+高研发、高研发+高周转)。四种单一商业模式均有出现,而双重商业模式理论上有六类,以当前设定的百分位阈值来看,现实中出现了五种,尚未发现哪个行业是重资产+重营销的双重商业模式。

下一步计划研究同一商业模式下企业的核心竞争力,梳理关键指标在历史周期中的波动情况,从而帮助识别在极端市场环境中保持持续盈利的优质企业,为银行优化资产配置、穿越经济周期提供参考。

1. 原磊,国外商业模式理论研究评介,外国经济与管理,2007年10月,17—25。

4. 亚历山大·奥斯特瓦德和伊夫·皮尼厄,商业模式新生代,机械工业出版社,2016年10月。

7. 李端生,王东升,基于财务视角的商业模式研究,会计研究,2016年6月,63—69。

8. 包承超,邓宇林,定量商业模式,看行业比较,长江证券研究所,2023年8月。

9. 帕特·多尔西,巴菲特的护城河,中国经济出版社,2019年1月,27。

11. 国务院国资委考核分配局,企业绩效评价标准值2023,经济科学出版社,2023年7月。